かつて15分ごとに「各停・各停・急行」と規則的なダイヤで走っていた東急田園都市線。大井町線が入り込んできた頃からきれいなパターンが崩れました。準急も登場した今では、駅や時間帯によっては各駅停車が連続して来ないこともあります。なぜ東急はそこまでして大井町線を優遇するのか。急行と準急が多い田園都市線に乗車し、[快速]が走った過去から今までを振り返りました。また、複雑怪奇なダイヤであっても今でもみられる工夫がありますので、実際の時刻表を見ながらご紹介します。

東急田園都市線について

マツコ・デラックスさ~ん。

今日はあなたに嫌われている田園都市線のお話やで。

渋谷と中央林間を結びます

東急田園都市線は、渋谷から中央林間を結ぶ全長31.5kmの私鉄線です。

その昔、五島さんというすごい人が「何もなかった土地」に線路を敷く計画を立て、今日の田園都市線の礎を築きました。東急主導で宅地開発し、沿線人口も急増。今では日本屈指の混雑路線としてランキングにも登場することが増えています。

渋谷から二子玉川(園)を結ぶ路面電車「玉川線」が国道246号線の交通の妨げとなっているとして地下に掘られた「新玉川線」と、二子玉川(園)から中央林間を結ぶ何もない田園地帯に街を作るべく敷かれた「田園都市線」が、長らく路線名だけが異なる状態で走り続けていましたが、2000年8月に全線が「田園都市線」となりました。

以来、田園都市線は渋谷と中央林間を結ぶ東急最長の路線として活躍を続けています。

各駅停車が全然来ない!?

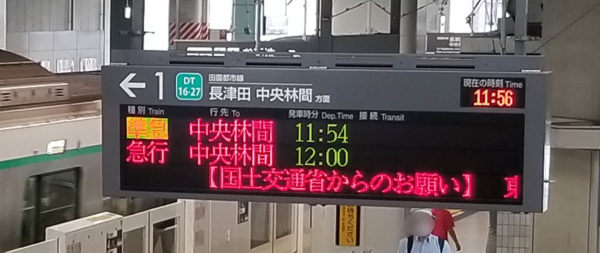

そんな田園都市線に乗る機会に恵まれましたので、いざたまプラーザ駅のコンコースからホームへと足早に向かいますが…

あれ??

せんせー!

各駅停車が来ないんですけど!!

ついでに遅れてるんですけど!!!

増発を続けた東急線

東急田園都市線は混雑緩和や利便性向上を目的に、工夫に工夫を重ねて増発を繰り返してきました。

ここから先は、しばらくの間、おじさんの昔話にお付き合いください。

快速と長津田止まりの廃止

筆者が幼稚園くらいの頃の薄れた記憶を辿っていくと…

大昔の田園都市線は、急行・各停・各停のサイクルで運転されていました。しかも急行は長津田止まり。長津田ー中央林間の末端区間は各駅停車のみの運転でした。

長津田止まりの急行は、長津田駅で中央林間行きの各駅停車に連絡。長津田止まりの各駅停車は鷺沼駅で急行と緩急接続するため、乗り換えればスムーズに中央林間方面へたどり着くことができました。

不便かと思いきや、意外と理にかなった運行体型だったのですね。

なお、この頃は一部の速達列車を快速として運転していました。快速は現在の準急とほぼ同じ停車駅。急行はラッシュ時のみで、休日や昼間は快速として運転というパターンでした。

その後、快速を全て急行化し、ほぼ同時期に急行が中央林間まで延伸。半ば”捨てられていた”とも思っていた長津田より西の末端区間の利便性が大きく向上したのです。

15分間隔の”きれいな”ダイヤ

その後、しばらくの間、東急田園都市線は15分間隔で「急行・各停・各停」が来る極めてキレイで覚えやすいダイヤ体系になりました。

利用客が1番多い渋谷駅では下り方面の急行が00 15 30 45分に発車。その合間にほぼ5分おきに各駅停車が発車。

利用客が2番目に多い溝の口駅では上り方面の急行が00 15 30 45分に発車。その合間にほぼ5分おきに各駅停車が発車。

当然、各駅での時刻も15分おきですから、普段使っている駅の時刻表は何となくわかる…

しかも、

- 各駅停車①は長津田と桜新町で急行を通す

- 各駅停車②は鷺沼で急行を通す

というところまで徹底。藤が丘や江田、梶ヶ谷などの”中途半端な”駅での緩急退避はラッシュ時を除き行われていませんでした。

とても整理された分かりやすいダイヤで、時刻表を調べず、車内アナウンスを聞かずとも、スムーズに最速な方法で移動ができていました。

渋谷駅がパンク寸前状態に

都市部への人口集中が加速する中、宅地開発が活発だった田園都市線の利用客は急増、いよいよキャパオーバーが見えてきました。

最も問題となっていたのは、ターミナルであるはずの渋谷駅が1面2線であること。

手狭なホームで、周辺地下環境の事情もあり拡張が困難。

しかも、折り返しのための引き込み線がないため、渋谷発着の電車を走らせようとすると、ただでさえ手狭なホームで折り返すか、一度東京メトロ側の本線にはみ出して折り返し準備をしなければならなくなります。

今でもそのような運用が一部列車で行われていますが、はっきり言って無理があります。

とりあえず到着した電車はすべて東京メトロ半蔵門線に押し込んで流します。

それでも、ラッシュ時には渋谷駅を先頭に池尻大橋駅付近まで3本の電車が渋滞することもザラ。

パンク状態の車内に閉じ込められ、池尻大橋ー渋谷間で力尽き倒れてしまった経験のある知人を何人か知っています…

急行が急行の役割を果たしていないことに気付き出したのもこの頃。ラッシュ時の急行を準急に格下げし、二子玉川ー渋谷間を各駅停車として、何とかお客さんを効率的に運ぼうとしますが、それでも焼け石に水。

八方ふさがり状態の田園都市線。

渋谷止まりの電車を強引に運行

極めつけはこれ。少し前まで昼間に「各駅停車渋谷行き」が2本/時程度運転されていました。

前述のように渋谷駅には引込線がないうえ、過密なホームで短時間の折り返しをするのは困難でした。

しかしどうしても増発したい東急は、とんでもない力技に出ます。

渋谷行きの電車は田園都市線内を各駅停車として運転し、渋谷駅に到着後、乗客を全員降ろします。その後、東京メトロの運転士にバトンタッチし、引込線のある半蔵門駅まで回送。折り返しの渋谷駅までも回送し、ここで客扱いを再開、渋谷駅始発の田園都市線として運転しました。

半蔵門行きとして運転してほしいという声もありましたが、そうなると東京メトロ線内は供給過多になるうえ、車掌も確保しなければならなくなります。東京メトロが首を縦に振りません。

苦渋の決断としての回送運転だったのでしょう。

一説によると東京メトロ内の回送費用も東急が負担していたといいます。

とにかく田園都市線の本数を増やすことに必死でした。

大井町線に手を出す

それでも田園都市線の力だけでは無理。そろそろショートします。

そこで東急が目をつけたのが大井町線。

当時は各駅停車のみのローカル線でしたが、ホームを拡張した上で6両編成(のちに7両)の急行を運行開始。東京方面に向かうことのできる他路線とのバイパスとして活用を開始しました。

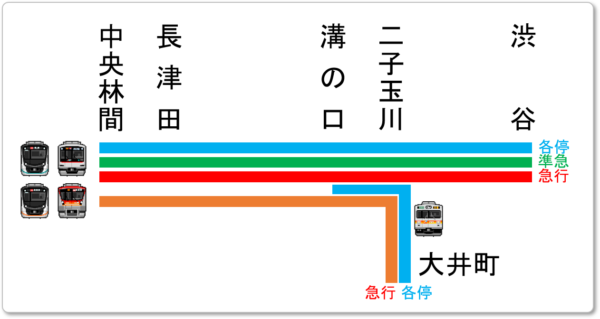

さらに、南武線からの流入がある溝の口駅と大井町線との乗換駅である二子玉川駅との間を複々線化し、大井町線を溝の口まで延伸。特にひどかった両駅間の混雑対策を進めました。

大岡山で同一ホーム接続する目黒線は東京メトロ南北線と都営地下鉄三田線に直通しており、こちらのルートも便利であることを訴求し、大井町線シフトを加速させます。

さらにさらに、大井町線の急行を田園都市線長津田方面に直通させ、下り列車に限り座席指定車両を導入。

渋谷駅の欠陥を補う様々な工夫と大井町線への投資を繰り返してきました。

これは長年東急線を使っていた私にとってはビックリする変化っぷりでした。

舐めてました、大井町線。

減便改正後も大井町線シフトは続く

しかし、2021年3月。新型コロナウイルスの流行により、増発の流れに終止符を打つことに。

渋谷発の下りで見ると、急行が20分に1本、準急が20分に1本、その間に各駅停車が走るダイヤに再編成。長年続いた15分サイクルから20分サイクルに見直すと同時に、渋谷発着の電車を廃止に。基本的には減便一色の改正となりました。

一方、溝の口以西ではちょっと状況が違っていて、前述の大井町線からの急行が3本/時も直通してくるのです。

そうなると、溝の口発の下りで、急行6本、準急3本、各停6本に。15本/時の本数が確保され、依然として活況です。

しかもこれ、全部中央林間まで行くので、世田谷の大都会・三軒茶屋(12本/時)よりも緑豊かな南町田グランベリーパーク(15本/時)の方が本数が多くなったり、都区内まで4駅の梶が谷(6本/時)よりも西の果ての急行通過駅つきみ野(9本/時)の方が本数が多くなったりと、都会と田舎の逆転現象も起きているのが面白いですね。

そして、相対的に見て各駅停車が希少種に。

冒頭でお話しした「各駅停車が一向に来ない」というタイミングも生まれたのです。

ダイヤ平準化への工夫

ぐちゃぐちゃに見える田園都市線のダイヤの中にも、各エリアにおいて利便性を確保するための工夫が見られます。一例を紹介しますね。

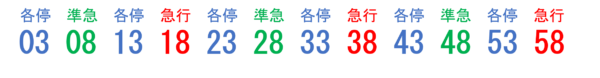

【渋谷】5分おきに発車の分かりやすいダイヤ

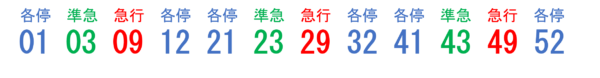

渋谷駅の発車時刻表を見てみましょう。

なんということでしょう。

種別など関係なく5分間隔で発車しています。

各停が10分おきに発車し、さすがにこれでは世田谷のマダム様がお怒りですので、二子玉川まで各駅停車の準急を挟んでいます。急行が発車するタイミングでは10分空いてしまうことにはなりますが、20分サイクルにすることで影響を小さく見せています。

ぐちゃぐちゃに見える田園都市線のダイヤも、渋谷駅の時点では5分おきのきれいなダイヤなのですね。

でも、速さの違う電車が走っているわけですから、先に進むと崩れてしまいます。

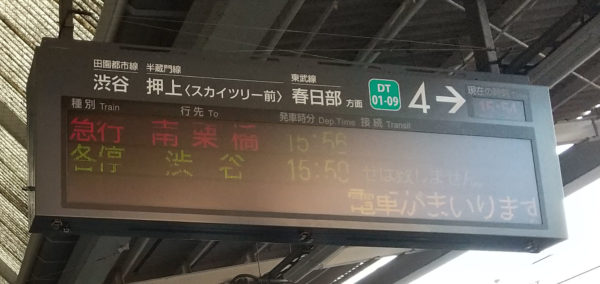

【二子玉川】大井町線がダイヤを平準化

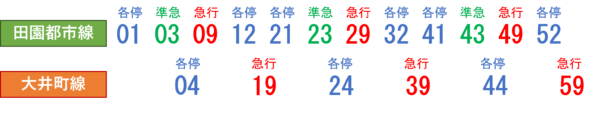

顕著に表れるのが二子玉川駅です。まずは田園都市線の発車時刻表を見てみましょう。

あららら。ぐちゃぐちゃです。準急の後に急行なんて、途中駅の人のことを全く考えてません。しかも各駅停車が2本連続来て、その間隔は9分も空いています。

こりゃだめだと…思いますよね。

でも、ここで力を発揮するのが大井町線なんです。

準急と急行が連続するタイミングでは、二子新地と高津に停車するタイプの大井町線が入り込み、各停の谷間を埋めてくれます。

各停が間を空ける空白のタイミングでは、大井町線からの急行電車が入り込み、速達需要に応えています。

このように、二子玉川から先では大井町線の車両をうまく使って、可能な限り利便を図った運用をこなしています。

ただし、日中に大井町線の各駅停車が乗り入れることができるのは溝の口まで。溝の口より先に行くと、各駅停車に関してはバランスが崩れてしまうのが現状です。

そのため、駅によっては各駅停車が一向に来ないように見えることもあります。

これからの田園都市線は?

コロナ禍を受けて減便を実施した田園都市線。

コロナ禍が明けた後も「リモートワークが続く」と予想されているこの先の世界線で、再び増便に舵を切ることはあるのでしょうか?

むしろ「あの渋谷駅」を何とかしなくても回せるのでは?と中の人は思っているかもしれませんが、仮に増便するとなったとしても、これまでの知見がありますからすんなり移行できるでしょう。

今のダイヤ改正で注目すべきは、昼間の大井町線急行列車を中央林間まで全て乗り入れさせていること。そして、田園都市線の渋谷口は減便となっている一方で、溝の口以西は本数がしっかり確保されていること。

コロナ禍の長いトンネルを抜け、いよいよ鉄道利用が戻ってきています。

これからも大井町線の大活用時代が続くでしょう。

優秀すぎる大井町線の記事は下記。Qシートに乗ってみましょう。

“犬”がホームで放し飼い!?本数が三軒茶屋よりも多い南町田グランベリーパークに行ってみましょう。

電車もバスも乗り放題!東急を遊びつくせ!

ではまた。