東急線の一日乗車券が「クレカタッチ」や「QR乗車」に対応しましたが、厳密には事前に専用サイト(Q-SKIP)で決済を済ませたカードやQRコードで乗れるだけという、肝心なところがアナログな対応。(Q1)果たしてこれは便利なのか。(Q2)クレカタッチやQR乗車を交互に行うことはできるのか、などを試してみました。結論から言うと、(A1)紙のきっぷより管理がしやすい反面、改札が限定的で取り合いになることがありますから、改札が限定されないPASMO搭載のワンデーパスには勝てません。しかし、(A2)クレカタッチやQR乗車を交互に使うことは可能です。将来的には「正真正銘のタッチ決済」による乗車が出来るようになる見込みで、それから本領発揮となるでしょう。

東急線のタッチ決済は「未完成」

ハードウエアは完成

東急線では、一部の改札機を改造して、クレジットカードのタッチ決済やQRコードの読み取りができるようになっています。

クレジットカードをタッチして改札を通過できる。令和ですね。

下記写真のうち、白い改札機が改造機です。

タッチ決済の端末は既に稼働していて、ハード面ではばっちり準備完了です。

この改札機でクレジットカードをタッチして乗車することがでk…

…できません。

できないんです。

ソフトウエアは未完成

問題はソフト面です。

実際にクレジットカードをタッチしても、その場で決済することはできず、改札を通過することはできません。

SuicaやPASMOと同じ要領で改札を通過し精算できると思っていると大間違い。

関西圏で進んでいる鉄道のタッチ決済と同じ要領だと思っていても大間違い。

事前にクレジットカード決済しておかないと、通過することができません。

よく見てください。

東急では「クレカタッチ」と言っていて、一言も「タッチ決済」とは言っていない

んですよね。

現状は事前決済が必須

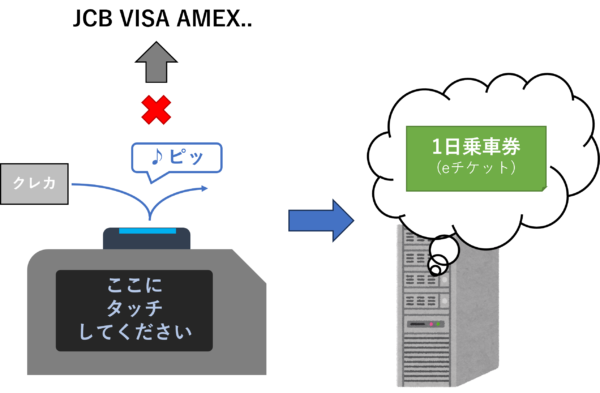

具体的には、先にQ-SKIPというサイトで一日乗車券を購入してからでないと使えないのです。

改札機では、タッチ決済用端末を利用してクレジットカードの番号を読み取って、

「確かに一日乗車券を決済しているクレジットカードである」

ことを確認し、改札通過可否を判定しているに過ぎません。

肝心な支払いに関する部分はアナログなので、タッチ決済対応とは言えない状況なのです。

とはいえ、Q-SKIP限定価格として、オトクな料金で一日乗車券類を購入できるようになっていますので、利用価値としてはアリな状況です。

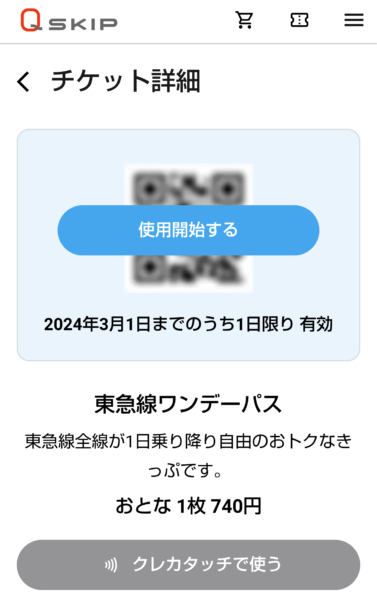

東急線ワンデーパス

通常料金:780円

Q-SKIP:740円

通常はQRコード乗車、クレカタッチは付加的機能

さらに、Q-SKIPで購入するとQRコードが発行されます。

このQRコードをかざすだけで改札機を通過することができます。

つまり、クレカタッチは不要ということ。

むしろ、クレカタッチをするためには「クレカタッチで利用する」という「宣言」までしなければならない始末。

どうにも中途半端ですよね。

クレカタッチで乗ってみた感想

さて、そんな中途半端な状況もいずれ解消されることでしょう。

まずはクレカをタッチすることで乗車できるようになったのは大きな進歩。

試してみようじゃないですか。

クレカタッチの反応はPASMOより弱め

まず、クレカをタッチしてみた感想として

ほんの1秒程度ではありますが、PASMOのタッチよりも反応が鈍い

と思いました。

※これは私の感想です。

この話をしたら「お前のタッチの仕方が悪い」と言われてしまいましたので、100%そうだとは言い切れません。

ただし、PASMOと同じ感じでタッチすると、(通過はできるものの)リズムがちょっと崩れる感じがします。

1年に1回程度しかエラーを出さない人並みの腕(?)は持っていますが、クレカタッチではたった1日の間に2回もエラーで弾かれました。

タッチ1秒と言われていたSuicaやPASMO。クレカタッチも1秒見ておけば問題ありませんが、慣れすぎたリズムで改札を通過しようとするとちょっと危ないです。

一呼吸置きながらタッチした方がよさそうです。

改札を挟んで「お見合い」になる

混雑する駅では、入場専用の改札機と出場専用の改札機を分けて、意図的に動線を作っていることがあると思います。この場合は、対向の利用者のことを気にせず通過できますよね。

一方で、中小規模の改札口では入出場兼用の改札機もあって、たまに出合い頭になってしまうことがありますよね。

これを「お見合い」というとすると、クレカタッチではお見合い成功率が高めです。

これは、

各改札口に1通路しか用意されていない

ためですね。

もちろん、利用者がまだまだ少ないから、1通路で十分ともいえるのですが、さすがに、渋谷や横浜などのターミナル駅や、大型商業施設を抱えるような大きな駅では、競合してしまうリスクが高くなります。

実際に、二子玉川駅で「どうぞどうぞ」状態になってしまいましたし、

たまプラーザ駅では対抗客に「お前はどの通路でも行けるだろ」って言わんばかりに目配せされてしまいましたが、実は二人ともクレカタッチ(orQR乗車)だったというオチもありました。

設定さえすればQR乗車よりも便利

先ほど「QR乗車が基本」で「クレカタッチは付加的機能」と話をしましたが、

確かに機能だけを見るとそうなのですが、ワンタップで設定できますから、

クレカタッチで使う

の宣言をしておいた方が良いです。

クレカタッチは非接触型ですから、カードケースに入れたままでもかざすことができます。

万が一スマホがバッテリー切れになっても鉄道に乗車し続けることはできます。

やってみると分かりますが、スマホのQRコードをかざせばいいと一言で言っても、いちいち表示させるのが面倒です。

せっかくクレカタッチで行けるのですから、決済と設定を済ませたら、鉄道の乗車に関しては「スマホはお役御免」でいいでしょう。

利便性はPASMOの方が高い

もうお気づきだとは思いますが、Q-SKIPを進んで使うメリットはほとんどなく、強いて言えば

・Q-SKIP限定商品

・Q-SKIP限定価格

・ものめずらしさ

の3点で成り立っているシステムのように見えます。

限定商品や限定価格については、Q-SKIPでクレカタッチに対応したからできるようになったものではなく、紙のきっぷでもやろうと思えばできるものであり、クレカタッチの効果として認めるには弱すぎます。

むしろ、どの改札機でも利用でき、応答も速やかなPASMOのワンデーパスのほうが利便性が高いと言えるでしょう。

いろいろ試してみた「クレカタッチ」と「QR乗車」

さて、ここから先は不正のない範囲でいろいろと試してみます。

クレカタッチ設定後のQR乗車

「クレカタッチで使う」というボタンを押したら二度とQR乗車ができないのか?と思いがちですよね。

実は、「クレカタッチで使う」を押した後でもQRコードを表示することは可能です。

そして、そのQRコードを利用して改札機を通過することも問題なくできます。

よって、クレカタッチで使うというボタンは、クレジットカードがタッチ決済に対応しているのであれば押しておけばいい、ということになります。

クレカタッチ入場→QRで出場

次に「クレカタッチ」で入場した後に「QRコード」で出場できるのか、という問題。

入場記録や出場記録に敏感な令和世代であれば、「クレカで入ったらクレカででないとダメだ」と思いがちですよね。

実は「クレカタッチ」で入場しても「QRコード」で出場することは可能です。

その逆は試していませんが、おそらく可能でしょう。

このことから「改札を通過する際にいちいち記録はつけていない(だろう)」と言えるでしょう。

クレカタッチで同一駅で入出場

最後に、クレカタッチで入場した駅で、鉄道を利用せずにそのまま出場したらどうなるのか?

これについては、一日乗車券で可能なように、クレカタッチでも問題なく通過できます。

同一駅構内の通過利用であっても、問題なく利用できます。

例えば、入場から出場までの時間が3分であっても大丈夫です。

Q-SKIPでの流れ

本来であれば公式サイトが詳しく説明すべき項目ですが、補完的な意味合いでこちらで解説します。

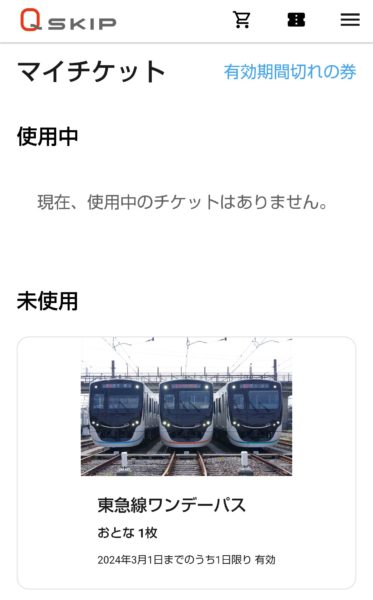

Q-SKIPでの流れは下記の通りです。

1st step

会員登録をする。こちらは指示に従えば完了します。

2nd step

対象の乗車券を購入する。このとき、タッチ決済対応のクレジットカードを利用すると、クレカタッチで改札を通過することができるようになります。決済したクレジットカードと別のカードを改札通過用に設定することはできません。

3rd step

対象の乗車券を使用開始する。購入しただけでは使用開始になっていません。2か月以内の好きな日に利用することができる状態です。乗車前に使用開始し、有効化する操作が必要です。

4th step

乗車する。これ以降は、この記事の内容の通りとなります。

まとめ

東急線のQ-SKIPで一日乗車券を購入し、以下の知見を得ました。

- オトクな価格で一日乗車券類を購入できる

- 事前決済が必須である(タッチ決済で乗車できない)

- クレカタッチを使う宣言をしないとクレカタッチできない

- クレカタッチ設定後でもQR乗車は可能

- クレカタッチ⇔QRコードの切り替えは柔軟に対応

- 改札機が少なく、不便を強いられることがある

Q-SKIP

>> こちら

南海線ではタッチ決済で乗車できます。その時の様子は下記の通り。こちらでも改札機が少ないという問題にはぶつかります。

ではまた。