快速列車の各停化が進んでいます。特に京葉線での朝夕快速廃止は波紋を呼んでいます。なぜサービスダウンをしてまで快速を廃止にするのか。その答えは、これまでの快速の存在意義に着目したうえで、鉄道会社の立場に立つと分かりやすい。減便を見据えたJRの思惑が見え隠れし、今後も加速しそう。特に(1)競合路線がない、(2)単に遠近分離目的の快速がある、(3)利用者の減少が著しい、(4)沿線の利用状況が大きく変わっている、などに該当する路線は注意が必要です。これから引っ越しをしようとしている人も注意しましょう。

快速の縮小

首都圏のJR線では、各線で快速列車が運行されています。

特別な料金は必要なく、乗車券のみで利用できます。

乗車券のみで素早い移動ができることから重宝されていますが、最近では減便が続いていますよね。

極端に減便した京葉線のダイヤ改正をめぐっては、沿線のテーマパークに攻撃予告が届くなど、波紋を呼んでいます。

うーん、何か言いたくなる気持ちは分かりますが、まずは落ち着いて。

なぜ快速が減らされていくのか。

これを考えるには、自分達の感情や希望は抜きにして、JRの立場に立って考えるのが必須。

そしてまずは、なぜ快速が走るのか、に着目するのが第一手となります。

そもそもなぜ快速が走るのか

なぜ頑張って快速を走らせているかというと、主に3つの理由、しいて言えば5つくらいの理由があるからです。

競合路線への競争力向上

競合路線が存在する場合、できるだけ自社を利用してもらおうとサービスアップを試みます。

競合路線で料金不要の速達列車が走るなかで、自社が各駅停車のみでは到底敵いません。

競争力を上げるために快速を走らせ、集客しているのです。

つくばエクスプレス対抗のために常磐線が特別快速を設定したり、湘南新宿ライン対抗のために小田急が快速急行を設定したり、というのが該当するでしょう。

沿線の価値向上

私鉄を中心としたまちづくりが大好きな企業では、沿線価値を向上させるために快速(速達列車)を走らせているケースもあります。

これにより、自社が持つ長い路線の広範囲において通勤通学の利便を推進し、移住を加速させようとしています。

このケースは東急などが得意です。速達列車を走らせて途中駅を飛ばしつつ、自社の立場として今後も成長させたいと考えるエリアには容赦なく最速達種別も停車させるなど、メリハリのある運用がなされています。

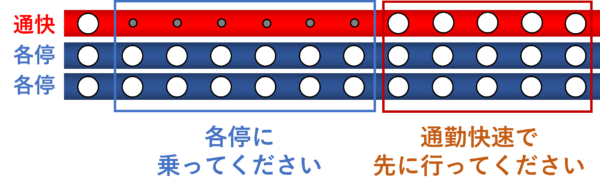

遠近分離による混雑緩和

都市部から地方へ放射状に伸びる各線では、ラッシュ時に利用が集中します。

少しでも利用客を分散させようと、快速を走らせている側面があります。

どういうことかというと、

近距離の乗客には各駅停車に乗ってもらい、すぐに降りてもらう。

遠距離の乗客には快速に乗ってもらい、各駅停車の混雑緩和を図る。

という自然な振り分けを行っているのです。

京葉線の通勤快速が舞浜や海浜幕張をも無視し蘇我まで停まらないのもこれが目的であり、利用者は「速くて助かります」などと言いながら有難く乗っているように見えて、実は遠近分離のふるいにかけられているのです。

ここでポイントとなるのは、目的は「各駅停車の混雑緩和」であって「快速は別に混んでもいい」ということ。

快速に乗りきれなければ各駅停車で運べばいいだけですが、各駅停車で運びきれないのは問題ですよね。

宇都宮線や高崎線で運行されている普通列車が長い15両であるのに対し、通勤快速が短い10両であったりしたことがあるのはそのためとも考えられています。

極めて利用客の少ない駅の通過

これは首都圏には当てはまらないかもしれませんが、今でも一部の地域で見られます。

停まっても利用者が見込めなかったり、駅員を配置できない時間帯であったりする場合は、敢えて快速列車として通過してしまうという手法です。

かつてのムーンライトえちごを踏襲する、新潟駅を早朝に出発する快速村上行きなどが該当すると言えるでしょう。

その他

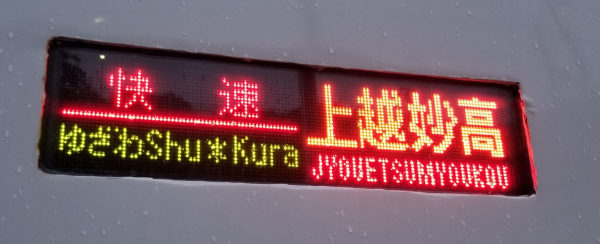

その他には、地元からの要望や、特急列車廃止に伴う代替列車の設定などが利用として挙げられる路線もあります。

米原ー敦賀間に新設されるノンストップ快速などが該当するでしょう。

また、乗って楽しい列車として快速列車が運行されることもあります。

さぁ、ここまでいいでしょうか。

逆に言えば、時代の流れを経てこれらに該当しなくなった快速はいずれ消え行く運命であるとも言えるかもしれません。

詳しく見ていきましょう。

鉄道会社が発信する快速廃止の「建前」

さて、消されゆく快速列車の数々…

その変化点において、消す側の本音と建前が見え隠れします。

まずは建前から。これは鉄道会社が発表している通りです。

各駅での乗車機会が増える!

快速を廃止するときに必ずと言って鉄道会社が出すコメントがあります。それが

快速を各駅停車とすることで、各駅での乗車機会を増やします。

というやつです。そりゃそうですよね。その通りです。

さらに、こういうことも言われます。

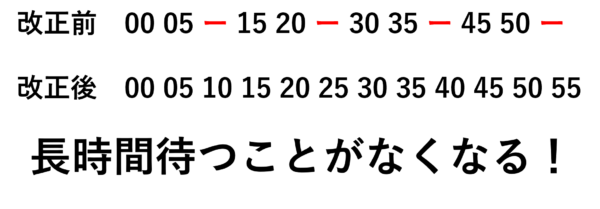

列車間隔を平準化できる!

快速を各駅停車とすることで、列車間隔を平準化します。

これは分かりにくいかもしれませんが、要は

「列車がちょうど行ってしまったとしても、そんなに待たずに次が来ます」

って感じ。

これまでは、各停を逃した後に、続いて各停が来るケースでは待ち時間が5分なのに対し、快速が通過してから次の各停が来るケースでは待ち時間が10分になるなんてこともあったでしょう。

これが、均等に5分間隔になりますよ~ってやつです。

これも納得できるでしょう。

あとは、混雑関連でもありがちなコメントがあります。

列車混雑を平準化できる!

快速を各駅停車とすることで、列車による混雑の平準化を図ります。

これも、ん!?となるかもしれませんが、一応理にかなってはいます。

ただし、これは少々苦し紛れで、完全に鉄道会社の肩を持つことはできません。

というのも、(前項でも話したように)快速は本来、各停の混雑を緩和するために存在する側面があります。別に快速が混むのは全く問題にはなりません。遠くまで行く人を一つの列車にまとめて運び切ってしまうというのは、むしろ本来の快速があるべき姿です。

反対に、快速がガラガラで各停が大混雑の場合は問題です。このケースであれば、快速の停車駅が時代にそぐわないということであり、鉄道会社が言っていることは7割正しいということになります。

※3割正しくないというのは、快速を大胆に廃止せず、単に快速の停車駅を見直したらいいという見方ができるためです。

あとは、

各駅の混雑緩和を図れる!

快速を各駅停車とすることで、混雑緩和を図ります。

というのもあります。

これは、例えば東急田園都市線で見られました。正確には急行を準急にしたというものですが、最混雑区間である二子玉川ー渋谷間をラッシュ時に全ての列車を全駅に停車させるというものです。

もはやパンク状態にあり、混雑に対して打つ手がなく「とにかく来た電車に乗ってくれ」という鉄道会社からの悲鳴にも似たメッセージですが、乗客側にもメリットが大きいので建前としても成り立ちます。

速達性よりも運び切ることに重きを置いた、現実的な対策ともいえるでしょう。

鉄道会社の立場で考える快速廃止の「本音」

さて、これまでは乗客ファーストで考えた建前として、鉄道会社のコメントを並べてきました。

次に本音を見ていきましょう。

国鉄を民営化してしまった以上、JRだって儲けてナンボの世界に身を置いています。

自分たちの利益を最優先で考えていますから、本音が重要になります。

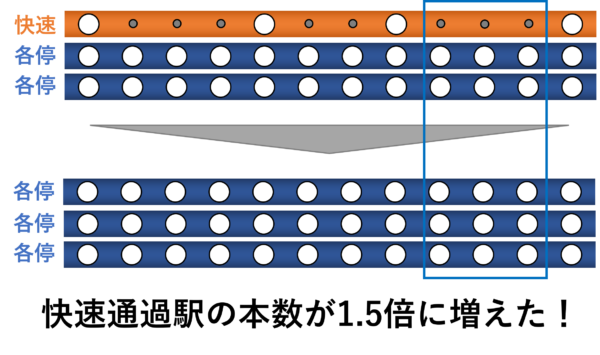

中長期的に本数を減らせる

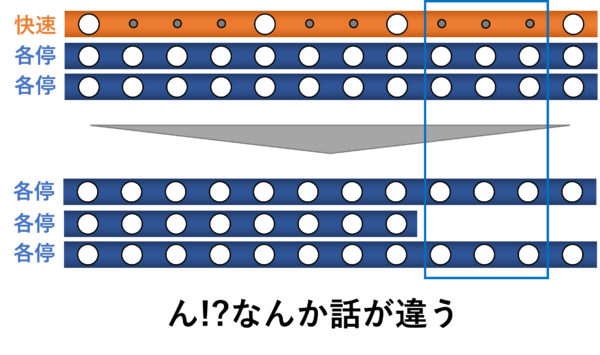

快速を廃止し、各駅停車にすると同時に、各駅停車の本数を削減します。これにより、路線全体では本数は減りますが、快速通過駅での本数は変わらないので乗客にはバレないでしょう。

まずはこれ。将来的に路線全体での本数を減らしたいという本音です。

快速を各停化すると同時に、新たに停車となった区間での現・各停を削減すれば、快速通過駅での本数は変わらず、路線全体での本数を減らすことができます。

これが見られたのが埼京線です。

快速を武蔵浦和以北で各停とする代わりに、大宮行きの各停を武蔵浦和止まりにしました。

これは上手いこと「してやった」と思います。

快速の各停化をやると同時に減らすことは稀でも、数年越しに

ご利用状況に合わせて、運行体系を見直します。

って言いながら徐々に削っていくと。

ただし、これをやってしまうと顧客離れが怖いですよね。でも、大丈夫…

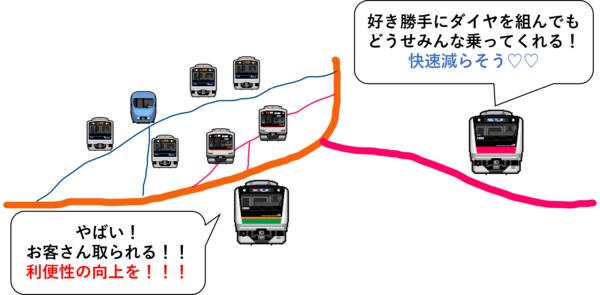

競合他社がいないから嫌でも乗ってくれる

快速を廃止しても競合路線がないので、既存顧客は当社線を使わざるを得ません。怖いものはないので廃止します。

っていう考えが背景にあります。

宇都宮線や高崎線の快速が次々に減っているのもこれでしょう。常磐線の特別快速が減ったのも、つくばエクスプレスと上手く棲み分けできていると判断したからともいえます。

一方、他社線と一部で競合している東海道線では、通勤快速や快速アクティこそ消滅したものの、湘南新宿ラインの特別快速はしっかり残り、快速もラッシュ時を含め走っています。京王線と真っ向から勝負する中央線に至っては、通勤快速や中央特快が現役バリバリで活躍しています。

さらに、

快速通過駅の混雑を緩和できる

快速通過駅における利用者増が著しいから、通過列車がもったいない。停めてしまえ。

という本音も。

もちろん、局所的な利用の伸びであれば快速停車駅の見直しで済むかもしれませんが、一度停めてしまうと、再度通過駅にするのは難しいです。東急東横線の急行が「隔駅停車」になってしまったのと同じ運命をたどることになってしまいそう。

であれば潔く快速を各停に、となるのも自然です。

極めつけはこれ。

結局快速に乗ってないじゃないか

むしろ各停よりも快速の方が空いている。走らせる意味がないから廃止にしよう。

鉄道会社が大切にしていることは、お客さんを速く運ぶことではありません。

お客さんを効率的に運び切ること。これが一番大切です。

その役割の一端を担っているのが遠近分離の側面を持つ快速です。

しかし、快速の乗車率が低いのであれば、これを各停にしても運び切れてしまう、という見方ができます。

それであれば、快速を走らせなくても鉄道会社は困りませんし、中長期的に「減便」もしやすくなりますから一石二鳥。

さらに冷たいことを言うと…

地域の利便性低下は我々には関係ない

快速廃止による沿線価値の低下!?あのあたりはうちの会社の開拓地域じゃないし、地価が下がっても関係ないよね。

こうして、どうにも扱いにくい快速は減っていく…

挙句の果てに、

特急に誘導しよう

早く行きたいなら、特急列車をご利用ください。

これです。

料金不要の通勤列車を不便にしても乗客数は減らないし、運び切れるから問題ない。

むしろ通勤列車を不便にして、快適性の高い特急をこれ見よがしに走らせれば、収入アップもできてしまう。

全車指定にすれば車掌業務も捗るし、人員も問題なし。

あっ、さすがにかわいそうだから「常磐線や中央線のオトクな特急料金」を新たに設定してあげようか。そうすればサラリーマンにも手が届くでしょ?

なんとも素晴らしい、チーバくんあたりで見られるストーリーの完成ですね。

これからどこに住めばいいのか

京葉線ー房総方面の乗客がすべきこと

さぁ、大騒動に発展してしまった京葉線の通勤快速/朝夕快速の廃止。

これまでの「鉄道会社の建前と本音」が全て当てはまるかと言えばNoですが…

しかし、当てはまる部分もあるでしょう。あとはご自身でもう一度、ニュースを見てみてください。

私が特に印象に残っているのは、JR東日本千葉支社長のこの発言。

新木場駅までノンストップ運行の通勤快速は「利用状況が芳しくない。各駅停車に比べて7割程度」で、乗客が集中する各駅停車の混雑をならす狙いがある

ITビジネスオンライン

これが決め手でしょう。

「ダイヤ改正の目的を丁寧に説明する」と言っても、建前を言い続けることしかできないでしょう。

残念ながら一度決まった方針は覆ることはありません(というより今からでは間に合いません)から、2024年での大改悪は受け入れるしかありません。

鉄道会社は、今後のダイヤを「数字で判断」します。感情で判断するわけではありません。

ですから、利用者として沿線テーマパークへの攻撃的な恫喝をするのではなく、京成線を利用できる人は切り替えるとか、いっそのこと引っ越すとか、そういった「JRに対して経済的なダメージを与える行動」を取るほうがよっぽど効果的です。

快速が減りにくい路線を探そう

房総方面への激震となった2024年のダイヤ改正。

こういう目には遭いたくないという人がこれから住まいを構えようとしている場合、どこに住めばいいのか。

私なりに考えると…

(1)競合路線がある沿線

(2)遠近分離ではなくサービスアップのための快速がある路線

(3)利用者の減少が緩やかな路線

(4)沿線の利用状況の変化が緩やかな路線

このあたりが狙い目!?

一言で言うと、首都圏のJR沿線はどこも危険と言わざるを得ないと思います。

ぜひ、安心して住めそうな街を探してみてください。

常磐線の普通列車が土浦で分断されて不便になった、水戸市民からの忠告でした。とほほ。

その後の対応

京葉線の早朝快速を2本残す「前言撤回」

2024年2月に追記。

京葉線の快速廃止に関して地元自治体からの猛反発を受けたJR東日本は、早朝の快速2本のみを残す「前言撤回」を実施しました。

これは極めて異例なことで、鉄道マニア界隈でも騒ぎになりました。

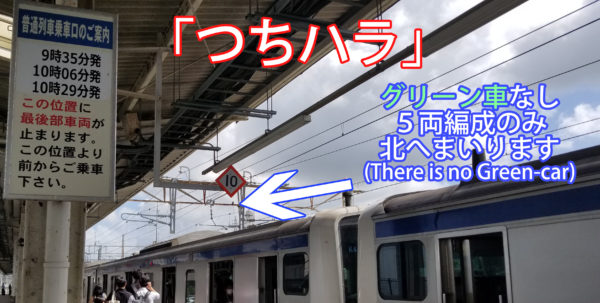

残ることになったのは、内房線・外房線からの直通の快速が各1本ずつ。本格的な通勤ラッシュが始まる直前の時間帯なので、利用者の反応は様々でしたが、可能な限りの歩み寄りを見せた点は評価に値するでしょう。

都営新宿線が正反対の対応

一方、本八幡から都心方面を結ぶ都営新宿線では、急行列車の増便に踏み切りました。

平日17時~19時台の本八幡方面行きを1本から4本に大増便するほか、平日9時台の新宿方面行き各駅停車1本を急行に変更するなど、攻めの姿勢を見せています。

都営新宿線の唯一といってもいい弱点が「本八幡に総武快速が停まらないこと」で、JR東日本もあぐらをかいているかもしれませんが、これでほんの少しでもいいので、JRから都営へ乗客が流れてほしいなと願っています。

嫌なヤツと思われるかもしれませんが、速達列車の有無が鉄道会社の利益を左右するということを数字でわかっていただくことが、他路線の快速存続への大きな一歩と思いますので。

まとめ

快速廃止に向けた動きが続いています。

- 競合路線への競争力向上

- 沿線の価値向上

- 遠近分離による混雑緩和

- 極めて利用客の少ない駅の通過

などが快速が走る理由として挙げられます。

これを減らしたい鉄道会社の建前として

- 各駅での乗車機会が増える!

- 列車間隔を平準化できる!

- 列車混雑を平準化できる!

- 各駅の混雑緩和を図れる!

と発表されることが多いですが、本音では

- 中長期的に本数を減らせる

- 競合他社がいないから嫌でも乗ってくれる

- 快速通過駅の混雑を緩和できる

- 結局快速の方が空いている

- 地域の利便性低下は鉄道会社には関係ない

- 特急に誘導できる

と企んでいるようにも見受けられます。

さぁ、どこに住みましょうか。

もう「蘇我る」こともなくなるのは寂しいですが、これも時代の流れ。

ではまた。