東京都区内のJR線が乗り放題となる都区内パスはSuicaにも搭載することができます。紙の都区内パスと比べて(1)Suicaをそのままタッチして利用できる、(2)IC専用改札も通過できる、(3)乗越精算も自動で実施、(4)サスティナブル、などメリットが目立つので少しでも広まりますように。なお、乗越精算時に思わぬ割引を受けられることがありますが、これには(5)定期券として利用中のSuicaには搭載できないシステム上の理由と繋がりがありそうです。

都区内パスとは

東京都区内を利用できるフリーきっぷ

都区内パスは、東京都区内のJR東日本の路線が利用できるフリーきっぷです。

760円で始発から終電まで乗り放題。

東京都心の観光やお出かけであれば、東京メトロ24時間券(600円)が最強と考えられますが、東京都区内のJR線沿線から利用するのであれば都区内パスが選択肢に入ります。

特に小岩・金町・浮間舟渡・西荻窪・蒲田などの端のエリアから利用する場合は往復で元が取れるケースがあるほか、小岩ー西荻窪や金町ー蒲田などの極端な場合は、片道だけで580円分も使うことができ、きっぷ代の大部分を回収できてしまいます。

Suica版が登場

そんなオトクな都区内パスは、かつては紙のきっぷのみの取り扱いで、時代の流れとともに少々不便になってきました。

特に自動改札機のIC専用化が進む東京都心においては、都区内パス利用者が行く手を阻まれるケースが後を絶たず、徐々に問題として認識されていきました。

そこで登場したのが「Suica搭載の都区内パス」です。

さまざまな「Suica」に搭載できる

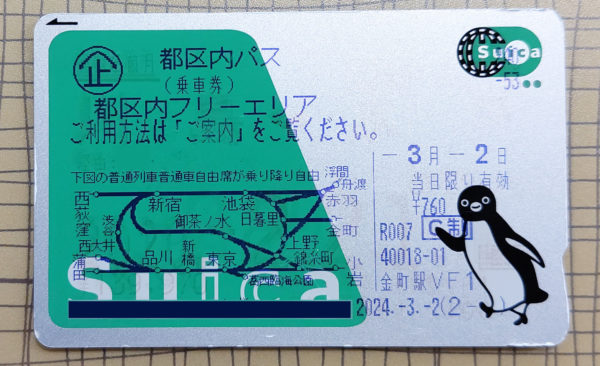

前項でお示ししたのは、いわゆる「一般的なSuica」に搭載した場合の写真ですが、

都区内パスを「モバイルSuica」に搭載することもできますし、

多機能券売機を使えば「VIEW Suica」(定期券機能が搭載できるタイプ)に搭載することもできます。

都区内パスをSuicaに載せるメリット

IC専用改札をスイスイ通過できる

東京都区内を中心に広がりを見せるIC専用改札。

鉄道会社にとってはメンテナンスの手間が省けるメリットがありますが、ICカード利用者が大半を占める今となっては、利用者にとって特にメリットはなく、むしろ紙のきっぷを使う旅行時に不便だと感じるデメリットの方が目立つかもしれません。

都区内パスが紙だけであったら行く手を阻まれますが、Suicaに搭載してしまえば怖いものはありません。

IC専用改札であろうと、構わず通過することができます。

ゴミが減る

都区内パスを記念に取っておきたいのであれば話は別ですが、基本的にはその日が終わればお役御免。

ゴミになるだけです。

しかもきっぷの裏には磁気がついていますから、リサイクルにも障壁があるようです。

持続可能な社会の実現に向けて、ほんのちょっとだけ協力することができますね。

むしろ、せっかく紙を減らそうとしているのに、わざわざご案内券を磁気券で発券するのは(仕方がない事情があるとは察しますが)いかがなものかとは思いますが…

乗越精算も自動で計算してくれる

都区内パスは都区内限定ですが、そのままエリア外に乗越をすることもできます。

その場合は降りる駅で精算することになりますが、Suicaであれば、自動改札にタッチするだけで自動的に乗越精算をしてくれます。

いちいち精算機や係員の通路に向かう必要はありません。

とても便利です。

あとで後述しますが、トクをすることもありますよ。

Suica搭載の都区内パスの仕組み

システム上は「定期券扱い」

よくあるトラブルが「定期券利用中のSuicaに載せられない」というものです。

そして、そのトラブルに対する回答が「有効な定期券の券面を消すことになるから」というもの。

確かにその通りなのですが、それだとモバイルSuicaで使えない理由を説明することができません。

券面だけの問題であれば、モバイルSuicaなら定期券利用中でも搭載できるはずと言われていますが、実際にはそういう訳にはいかないようです。

じゃあその理由は何かというと、

フリーきっぷを書き込んでいるのが鉄道のSuica定期券を記録する場所と同じであるから

が濃厚であると考えられています。

無理にSuica定期券として利用しているICカードに発売してしまうと、券面はおろか、定期券の情報までもが消えてしまう、ということになります。

さすがにそれは困りますよね。

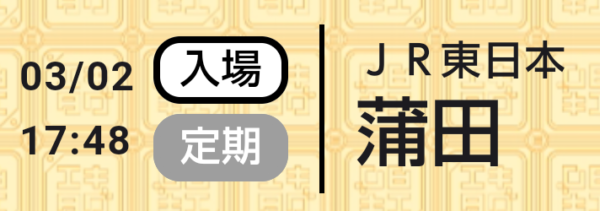

履歴を見ても「定期」の表示

実際にSuicaの履歴を見るとよくわかります。

エキタグに搭載されたSuicaリーダーで直近の利用を見ると「定期」という事になっていますよね。

任意の区間が乗り放題になる定期券と、任意のエリアが乗り放題になるフリーパスは、いわば似たような存在。

都区内パス(Suica)は、都区内を全て乗ることのできる当日限りの定期券として発売されているようですね。

定期券の乗越は利用者が有利になる計算

Suicaでの乗車時における自動改札機での精算は、ごく一部の例外を除き、実際の乗車経路にかかわらず利用者が最も有利となるような計算をしてくれます。

通常は乗車区間=最安区間=精算区間となりますが、複雑に入り組んだ路線網においては、乗車区間=最安経路とはならないこともあります。

極端な例ですが、本人は北千住から東京メトロに入ったつもりなのに、実際には西船橋経由で精算されていたという事例も発生しています。

ここに定期券が入ったら、更に複雑なことになります。

- 定期を使わずに最短のルートで計算したほうが安いのか

- 多少遠回りでも定期を使って乗越の計算をしたほうが安いのか

実際に乗客がどちらを利用したか、乗車経路を問うことなく自動改札機が最安の判断をしてくれます。

都区内パス(Suica)の乗越は利用者が有利になる計算

このような計算が都区内パス(Suica)にも応用されています。

これは紙の都区内パスではできない技でしょう。

例えば、都区内パスを利用している日に蒲田から川崎経由で武蔵溝ノ口まで利用した場合。

紙の都区内パスを利用している日であれば、全区間がフリーエリア外になりますから、320円の支払いとなります。

一方、Suica搭載の都区内パスを利用すると、蒲田→武蔵溝ノ口の全区間がフリーエリア外であるにも関わらず、230円の支払いとなります。これは、フリーエリア内が乗り放題となる定期券を持っている状態ですから、武蔵溝ノ口駅で出場の際に、自動改札機が考えられるすべての経路、つまり、

- 蒲田→武蔵溝ノ口

- 西大井→武蔵溝ノ口

- 西荻窪→武蔵溝ノ口

- 浮間舟渡→武蔵溝ノ口

- 金町→武蔵溝ノ口

- 小岩→武蔵溝ノ口

- 葛西臨海公園→武蔵溝ノ口

上記のすべてを計算し(ているかはわかりませんが)、最も安いのが西大井→武蔵溝ノ口であることを特定。その末に、自動的に「西大井から来た」と判定してくれるのです。

ICカードには入場時刻が記録されていますが、蒲田→品川→西大井→武蔵小杉→武蔵溝ノ口と乗り継いだ場合は絶対に到達できないような早い時間に出場したとしても、西大井経由で計算されます。

知らず知らずのうちに利用者が有利となる判定をしてくれるのですね。

まとめ

都区内パス(Suica)を使い、以下の知見を得ました。

- 東京都区内のJR線が乗り放題となる都区内パスはSuicaにも搭載することが可能

- Suicaをそのままタッチして利用できる

- 障壁となっているIC専用改札も通過できる

- 乗越精算も自動で実施できる

- 紙の低減でサスティナブル(ご案内券が余計…)

- 乗越精算時に思わぬ割引を受けられることがある

- 定期券として利用中のSuicaには搭載できないのはシステム上の都合もありそう

ではまた。