PASMO対応のバス会社では、金額式IC定期券が導入されています。特に適用範囲や乗越精算時において、これまでの定期券の常識を覆すシステムが適用されています。通勤・通学でバスを利用する方はもちろん、利用しない人でも買った方がオトクになるケースがあります。この記事では、まずは一般的な定期券の常識をお話しします。そののち、金額式IC定期券の概要と、利用時の状況、乗り越し時の計算方法などをご説明し、桁外れにオトクなことを解説します。実際に利用して、たった一週間で1か月定期券相当額を回収できるペースで使い倒した感想もお伝えします。

一般的な定期券の特徴

鉄道やバスの定期券は、同じ区間を繰り返し利用するのであれば大変オトクな乗車券ですよね。

原則として1か月単位となるため、最初に支払う金額は大きくなりますが、払ってしまえばフリーパス。

通勤や通学に鉄道やバスを利用するなら必需品ともいえるでしょう。

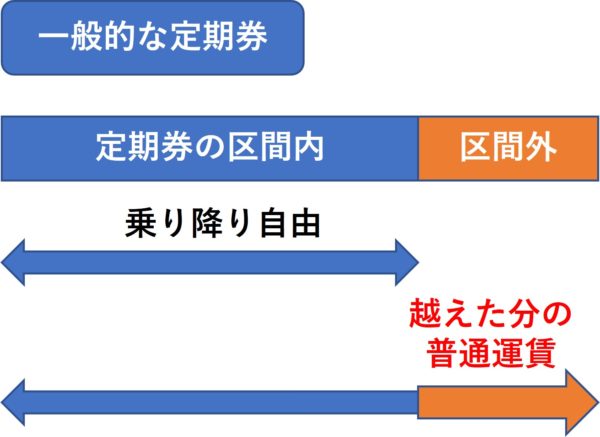

一方、定期券の範囲を越えて利用する(=乗り越しをする)場合は話が変わってきます。

範囲を越えた場合は、原則として定期券区間外の普通運賃を支払うことになりますし、当然、乗越区間の普通運賃にも初乗り運賃が含まれます。

具体的な計算方法は、以下の通りです。

- 乗車区間全体が定期券の範囲内かどうかを判定し、範囲内であれば運賃は発生しない

- 定期券の範囲を外れている場合は、外れた区間の普通運賃(=乗越運賃)を計算する

- 乗越運賃を差し引く

実際の乗越運賃は改札機や運賃箱が正確に計算してくれるので頭を悩ませる必要はありませんが、基本的には割高になります。

このように、定期券の区間を越えた時点で新たな計算をする方法を「打ち切り計算」といいます。

多くの人には説明不要かもしれませんが、

- 「区間が定められている」

- 「乗越時は打ち切り計算」

これが日本中に染み渡った定期券の常識です。

初乗り運賃を含む、乗越区間分の普通運賃がかかる。

ここまで大丈夫ですよね。

さて…

そんな定期券の常識をいとも簡単にぶち壊してきたのが「金額式IC定期券」です。

これはすごいですよ。

金額式IC定期券の概要

金額式IC定期券は、一部のバス事業者で導入されているICカード限定の定期券です。

主体となっているのはPASMOですが、Suicaにも搭載できます。

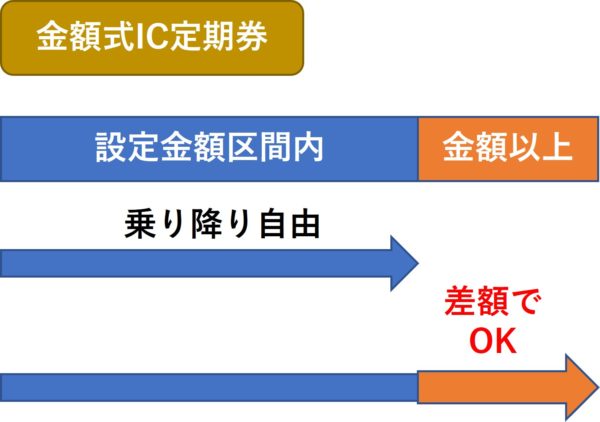

この定期券の特徴は下記の通り。

- 区間ではなく「金額」を定めて発売

- どこから乗っても、乗車区間が「金額内」であれば精算なし

- 乗り越しで「金額」を超えた場合は差額を精算する

というもの。

一般的な定期券と金額式IC定期券の違い

一旦、一般的な定期券と金額式IC定期券の違いをまとめておきましょう。

| 項目 | 一般的な定期券 | 金額式IC定期券 |

| 発売方法 | 区間を定めて発売 | 金額を定めて発売 |

| 乗降可能区間 | 定められた区間でのみ有効 | 定められた金額であればどこでも有効 |

| 乗越精算方法 | 区間外の普通運賃を適用 | 超えた金額のみ差額で精算 |

金額式IC定期券のメリット

分かる人には既にすごさが伝わっていると思いますが、補足説明していきますね。

金額を定めて購入できる

金額式IC定期券では、区間ではなく、金額を定めて購入します。

不思議に思うかもしれませんが、あとで状況が分かりますから、ここではまず受け入れてください。

バス会社によって異なるかもしれませんが、細かい会社では10円単位で区切ってくれます。

当然、設定金額が上がれば定期券の金額も上がります。

以下の説明では、関鉄バスの金額式IC定期券【170円区間】を購入したと仮定して話を進めます。

どこから乗っても定期券が有効

通常の定期券では他区間不可

通常の定期券であれば、乗車できる区間がきっちり定められています。

例えば東京ー上野間(170円区間)の定期券を所持している場合、

「東京ー上野間は乗り放題」

ですよね。でも、

×「渋谷ー新宿間も170円だから定期券で乗っていいよね?」

なんて言ったら怒られます。

定期券の定める範囲外だから別料金。定期券でそのまま乗れるわけがありません。

当然です。常識中の常識。

金額式IC定期券では区間を定めない

でも、この常識が(いい意味で)通用しないのが「金額式IC定期券」です。

例えば、茨城県中南部を縦横無尽に走っている関鉄バスの金額式IC定期券【170円区間】(1か月7,140円)を所持していた場合、

水戸駅から大工町(170円)でも使える。

赤塚駅から見和図書館(170円)でも使える。

土浦駅から千束町(170円)でも使える。

つくばセンターから竹園高校前(170円)でも使える。

守谷駅から守谷営業所(170円)でも使える。

茨城空港から空のえき「そ・ら・ら」(170円)でも使える。

とにかく、乗車停留所がどこでも降車停留所までの運賃が170円以下であれば定期券が有効になります。

この破壊力、伝わりましたか?

乗り越ししても差額精算でOK

通常の定期券では普通運賃徴収

先ほどの説明と重複しますが、通常の定期券であれば、乗車できる区間からはみ出した場合は、はみ出した区間の普通運賃を別途徴収となります。

例えば東京ー上野間(170円区間)の定期券を所持している人が、東京から西日暮里まで行く場合。

×「東京ー上野間の170円分は定期があって、東京ー西日暮里間は180円なんだから、差額の10円でいいよね」

なんて言ったら怒られます。

この場合は上野ー西日暮里間の150円が必要です。

定期券の定める範囲外は別に普通運賃がかかります。差額で乗れるわけがありません。

当然です。常識中の常識。

金額式IC定期券では差額精算でOK

でも、この常識も(いい意味で)通用しないのが「金額式IC定期券」です。

例えば、関鉄バスの金額式IC定期券【170円区間】(1か月7,140円)を所持していた場合、

水戸駅から偕楽園(IC231円)では差額の61円。

赤塚駅から自由が丘(IC200円)では差額の30円。

土浦駅から粕毛(IC242円)では差額の72円。

つくばセンターから花室交差点(IC210円)では差額の40円。

このように、万が一定期券で定めた金額を上回る乗り方をしてしまったとしても、差額の精算でOKです。

この破壊力も伝わりましたか?

金額式IC定期券を裏ワザ的に使う

金額式IC定期券を裏ワザ的に使い倒せば、とてもオトクな移動ができますよね。

「よね」と付け加えたのは、ここまでの内容をご理解いただいている人であれば、自然と思いつく方法だからです。

ちょっと「裏ワザ」とは言い難いかもしれませんが、思いつかなかった人のために解説しますね。

長距離移動も「区切ればオトク」に

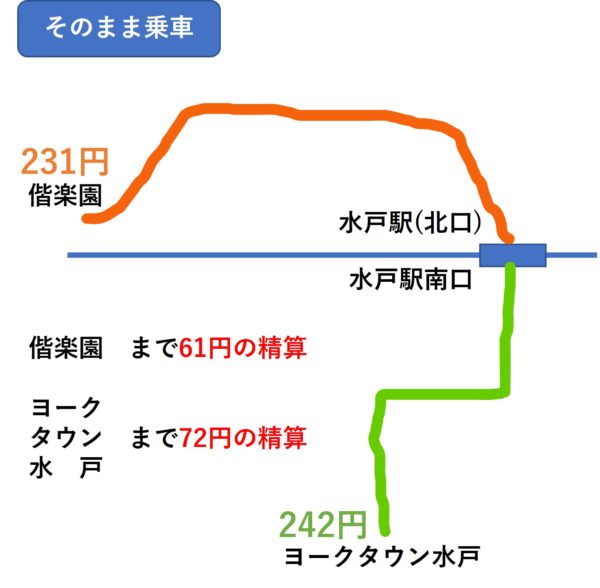

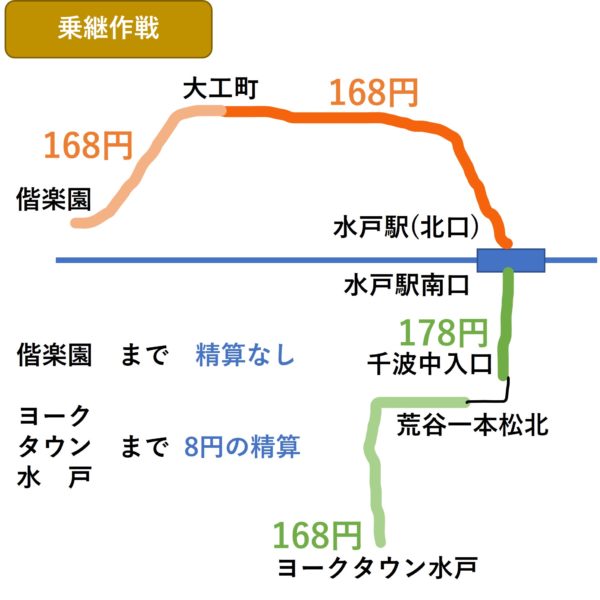

ここでも関鉄バスの【170円区間】を持っていると仮定して、水戸駅から偕楽園やヨークタウン水戸に行くことを想定しましょう。

水戸駅~偕楽園の例

この定期券を使って、水戸駅から偕楽園まで向かう場合を考えます。

大前提として、偕楽園までのIC運賃は231円です。

よって、水戸駅からそのまま偕楽園まで乗り通すと、61円の精算となります。

水戸駅~偕楽園:231円

定期券適用金額:170円

差額:61円

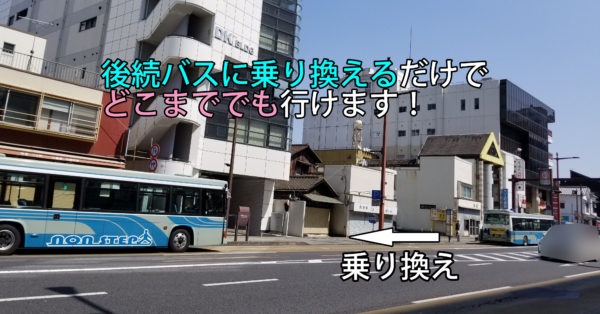

しかし、水戸駅から大工町まで先行のバスで向かい、大工町から後続のバスで偕楽園まで向かうと、0円になります。

水戸駅~大工町:168円

定期券適用金額:170円

差額:0円

大工町~偕楽園:168円

定期券適用金額:170円

差額:0円

たった一度、後続のバスに乗り継ぐだけで、61円が浮きます。

水戸駅~ヨークタウン水戸

この定期券を使って、水戸駅からヨークタウン水戸まで向かう場合を考えます。

区切りがいいのは170円区間で降りることですが…何もないところで待つのはさすがに非効率。

仮に面倒になっても差額精算ですから、都合のいいところで乗り継ぐといいでしょう。

大前提として、ヨークタウン水戸までのIC運賃は242円です。

よって、水戸駅からそのままヨークタウン水戸まで乗り通すと、72円の精算となります。

水戸駅~ヨークタウン水戸:242円

定期券適用金額:170円

差額:72円

しかし、水戸駅から千波中入口(某コーヒーチェーン店前)まで先行のバスで向かい、少し歩いて荒谷一本松北から後続のバスでヨークタウン水戸まで向かうと、8円になります。

水戸駅~千波中入口:178円

定期券適用金額:170円

差額:8円

荒谷一本松北~ヨークタウン水戸:168円

定期券適用金額:170円

差額:0円

途中で少し歩いて、後続のバスに乗り継ぐだけで64円が浮きます。

このように、時間と気合と根性があるのなら、【170円区間】の定期券だけ(または少額の追加)で、どこまででも行けてしまうわけです。

1日使い倒して「払い戻し」も可能

倫理的にどうか、という議論は別として…

購入日当日に徹底的に使い倒し、その日のうちに払い戻すことも可能です。

払い戻しの計算式は下記。

払戻額=発売額ー((設定金額×2)×使用日数+手数料520円)

…お分かりいただけたでしょうか。

1日何十回乗ったとしても、その日の乗車回数は2回とみなして計算されるのです。

筆者の場合、(もちろん乗継目的や遊び半分での乗車もありますが)開始4日で30回くらい乗っているので、既に5,100円分乗っている計算。それなのに利用分は1,360円としてカウントされるわけです。もちろん手数料はかかりますが、それにしても…

安すぎでしょ。

万が一いらなくなったとしても、日割りで払い戻しができるのは心強いですね。

最後に「私は払い戻すつもりはない」ことを立場上申し添えておきます。

【4日で30回】金額式IC定期券を使い倒した感想

生活圏内に対象バスが走っていれば「買い」

今回、関鉄バスの金額式IC定期券【170円区間】(1か月)を7,140円で購入しました。単純計算では1か月で42回乗車すれば元を取れるわけですが…

「1か月で21日かぁ…」ではないのが金額式IC定期券。

単純往復ではなく、どこでも使えるわけですから、見る見るうちに回数がかさんでいき…わずか1日目にして10回、その後も飽きることなく使い倒し、4日で30回に到達してしまいました。

そりゃあ…

「ちょうどバスが来たから1丁目から2丁目まで乗車しよう」とか、

「後続バスが来たから乗り換えるか…」とか、

歩ける距離でも事あるごとに乗り降りしていたらあっという間に到達します。

使い倒した感想として「超オススメ」です。

特に、金額式IC定期券を導入しているバス路線がご自宅や会社の近くを走っている人であれば、騙されたと思って買ってみてほしい。

バスに対する見方がちょっと変わりますよ。

過度に使い倒そうとすると「疲れます」

ただですね、ケチな人ほど立ち止まって、ちょっと考えてみてください。

例えば水戸駅~偕楽園で乗り換えれば0円で行けるからといって、無理に先行バスで先回りして…というのは、エンターテイメントとしてはアリですが、実用的ではありません。

乗り換えなしで直行できるメリットを失っています。

どの口が言っているんだという話ですが、無理に使い倒そうとするのは本末転倒。

無理に乗り継いだりせず、あらかじめ購入設定金額を上げたり、都度精算した方が高タイパです。

4日間は使い倒した私も、そろそろペースを落とそうと思います。

ちなみに、3日目くらいになると、運転手さんの顔を覚え始めます。こちらが覚えているということは、あちらも覚えている…!?今後は控えめにしようと思います。

金額式IC定期券はモバイルPASMOですぐ買える

金額式IC定期券は、取り扱いのバス事業者窓口で購入することができます。

ただ、わざわざ窓口まで行くのは面倒くさい…というのが正直なところ。

そんな人は、モバイルPASMOをお使いの端末に入れてみてください。

モバイルPASMOであれば端末上で購入まで完結します。

万が一払い戻すことになっても、端末上で操作ができます。

まとめ

金額式IC定期券を使い倒し、以下の知見を得ました。

- 通常の定期券の常識は(いい意味で)通用しない

- 決められた金額内であれば乗り降り自由

- 決められた金額を上回ってしまっても、差額の精算でOK

- 上手く乗り継げば、精算なしで遠くまで行ける

- 払い戻し時も日割り計算してくれる

PASMOバス定期券トップページ

>> こちら

ではまた。